このサイトは「質問権制度」の実現をめざす社会運動のサイトです。

◆質問権制度

〜知る権利の民主化〜

重要者記者会見運営規則(試案) ※このページの読了時間はおよそ9分です。

ここでは「重要者記者会見運営規則」の試案を掲載しています。

不備にお気づきの方やご意見のある方は、ぜひお寄せください。

【凡例】

◆条文の題を青色で表示しています。

◆条文のあとの( )は条文についての説明です。茶色で表示しています。

◆各条文の番号が「○」になっているのは、新たに条文を追加した場合に、その後に続く他の条文の番号をいちいち変更する手間をはぶくためです。お気になさらずにご覧ください。

重要者記者会見運営規則(試案)

<目次>

第一章 総則

第二章 開催

第三章 進行

第四章 特別枠

第五章 補則

第四章 事務局

第五章 罰則

第一章 総則

(目的と根拠)

第○条 「質問権法」の目的を達成するため、同法第〇条(運営)第1項および第2項、第〇条(充実化策)第3項、第〇条第2項、第〇条第2項の規定に基づき、この規則を定める。

(趣旨)

第○条 「質問権法」に基づく重要者の記者会見の運営に関しては、同法の規定およびこの規則の定めにより実施する。

(定義)

第○条 この規則における「記者会見」とは「質問権法」に基づく重要者の記者会見をいう。

第○条 この規則における「当選記者」とは「質問権法」に基づく質問権代表者である記者をいう。

第○条 この規則における「事務局」とはこの規則に定める事務局をいう。

第二章 開催

(要求権)

第○条 質問権代表者は、記者会見を要求することができる。

(要求の手続き)

第○条 要求の手続きは、この規則に定める事務局の定めるところにより行う。

(開催基準)

第○条 記者会見はその要求者が全体の20%を超える場合に開催する。

(要求者の集計)

第○条 要求者の集計はこの規則に定める事務局の定めるところにより行う。

第三章 進行

(会場)

第○条 国および自治体は、記者会見の会場を用意する義務を負う。

2 前項の会場は、十分な広さ、十分な設備を備えたものとする。

(開始時間)

第○条 記者会見の開始時間は、事務局が重要者の職務予定を踏まえて決定する。

(実施時間)

第○条 記者会見の実施時間は最短を1時間、最長を2時間とする。

2 質問が尽きた場合は1時間を経過せずに終了できる。

3 重要者が了承する場合は2時間を超えることができる。

(座席)

第○条 記者会見における当選記者の座席は、原則、得票数が最も多い者から順に選択する。

2 参加無制限(選挙区が日本国)である記者は都道府県または各分野区を選挙区とする記者の後に座席を選択する。

(質問順番)

第○条 記者会見における当選記者の質問順番は、原則、得票数のより多い者が優先する。

2 参加無制限(選挙区が日本国)である記者は都道府県または各分野区を選挙区とする記者の後に質問する。

(質問数)

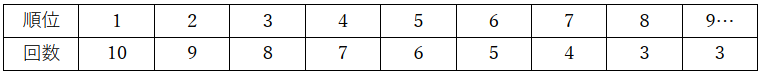

第○条 記者会見における当選記者の質問数は、1巡目においては、得票数1位の者を10回とし、2位を9回とし、以下漸次1ずつ減らして、8位以下はすべて3回とする。

2 2巡目以降は各2回ずつとする。

3 質問数は、他の記者に移譲することはできない。

4 ある記者の一つの質問に対する、重要者の返答が不明である場合、その記者は、追加的質問を2回まで行うことができる。この追加的質問は第1項および第2項の質問数として数えない。

(質問の仕方)

第○条 記者は、質問の仕方について、次の各号に掲げる事項を守るよう努めなければならない。

一 複数の質問を1回にまとめて行わない。

二 主題に関係ない質問をしない。

三 他の記者がすでに行った質問と同じ質問をしない。

四 婉曲な言い方をしない。

五 焦点がぼやけた(漠然とした)質問をせず、聞きたいことを明確に言う。

2 第1項に違反した者に対しては、司会者が注意することとし、1会見中に2度以上の違反をした者に対しては、当該の記者会見に参加していた当選記者の過半数以上の同意により、質問権法に基づく重要者記者会見に2ヶ月間参加できないこととする。

3 第2項の参加停止期間は参加停止が確定した日の翌日から起算する。

4 第2項の参加停止は選挙で再当選したとしても免除しないものとする。

5 市民に公開する記者会見の映像における違反の場面は削除せずそのまま公開する。

6 第1項の違反歴は、「質問権代表者選挙立候補予定者登録簿」に記載し、一般に公開する。

(場内でのふるまい方)

第○条 記者等の入場者は、記者会見の進行または他の記者等の取材の妨害にならないように、他の入場者に対し、誠実に、非威圧的に、非暴力的に、尊重し、接するよう努めなければならない。

2 第1項に違反する罵声や暴言を行った者に対しては、当該の記者会見に参加していた当選記者の過半数以上の同意により、質問権法に基づく重要者記者会見に2ヶ月間参加できないこととする。

3 第2項の参加停止期間は参加停止が確定した日の翌日から起算する。

4 第2項の参加停止は選挙で再当選したとしても免除しないものとする。

5 第1項に違反する暴力を行った者に対しては、質問権法に基づく重要者記者会見への参加、および、質問権代表者選挙への立候補を15年間禁止とする。

6 市民に公開する記者会見の映像における違反の場面は削除せずそのまま公開する。

7 第1項の違反歴は、「質問権代表者選挙立候補予定者登録簿」に記載し、一般に公開する。

(司会)

第○条 記者会見には司会を置く。

2 前項の司会はフリーアナウンサーとしてフリーアナウンサー事務所に所属する者が行う。

3 前項のフリーアナウンサー事務所の選出について必要な事項は総務省令に定める。

4 司会は次に掲げる事項を行う。

一 記者会見の進行

二 第〇条(質問の仕方)を守らない記者に対する注意

三 第〇条(場所でのふるまい方)を守らない入場者に対する注意および退場命令

第四章 特別枠

(外国人記者)

第○条 外国人記者は、選挙での当選を経ずに、特別に、記者会見に参加することができる。

2 前項に基づいて記者会見に参加できる外国人記者の選出は抽選で行う。

3 特別枠で記者会見に参加する外国人記者は当選記者の後に座席を選ぶことができる。

4 前項の外国人記者間の優先順位は抽選で決定する。

5 特別枠で記者会見に参加する外国人記者は当選記者の後に質問することができる。

6 前項の外国人記者間の順番は抽選で決定する。

7 第2項の規定にかかわらず、日本外国特派員協会に対して、特別に2枠を設ける。

8 前項の2枠は、原則、次の各号に掲げる外国人記者を参加させるために使用する。

一 記者会見の主題に関して報道の実績がある。

二 記者会見の主題に関係する国の国籍を持つ。

三 記者会見の主題に関係する国の報道機関に所属する。

四 記者会見の主題に関係する国または地域に対し、その公用語で継続的な報道の配信の実績がある。

9 第7項の2枠を使用する記者の選出は、日本外国特派員協会に一任する。

10 第2項、第4項、第6項の抽選について必要な事項は総務省令に定める。

(専門学校、大学)

第○条 ジャーナリズムのコースを持つ専門学校または大学は、選挙での当選を経ずに、特別に、記者会見に参加することができる。

2 前項に基づいて、記者会見に参加できる学校の選出は抽選で行う。

3 特別枠で記者会見に参加する専門学校または大学は、通信社の後に座席を選ぶことができる。

4 前項の学校間の優先順位は抽選で決定する。

5 特別枠で記者会見に参加する専門学校または大学は、通信社の後に質問することができる。

6 前項の学校間の優先順位は抽選で決定する。

7 第1項に基づいて記者会見に実際に参加する者は当選学校のジャーナリズムのコースに所属する学生とし、教員等その他の者は参加できない。

8 記者会見に参加する学生の選出は、当選学校に一任するが、その選出は公正を期すことを条件とする。ただし、上級生を優先することはこの限りではない。(下級生には難しいということに配慮して。)

9 第2項、第4項、第6項の抽選について必要な事項は総務省令に定める。

(スクープ記者)

第○条 スクープを行った記者は、たとえ当選記者でなくても、次の各号に掲げる記者会見に参加することができる。

一 スクープ内容を主題とする記者会見

二 スクープ内容に関与する者が返答する定例記者会見

三 スクープ内容に関与する者に対する監督等の責任がある者が返答する定例記者会見

2 スクープ記者は、記者会見における座席を最優先で選ぶことができる。

3 スクープ記者の質問順番は一番はじめとする。

4 記者会見での質問の1巡目においては、スクープ記者の質問数は20とする。

(通信社)

第○条 (通信社も特別枠で参加できるようにしたほうがよいと考えていますが、選出方法などを具体的にどうするかは思案中です。)

(撮影者)

第○条 記者は、事務局に申請することで、映像または写真の撮影者を記者会見に同行させることができる。

2 記者会見中の撮影者数は、記者1名につき撮影者1名とする。

3 会見場における各撮影者の位置は記者の座席選択順位に従って選択する。

第五章 補則

(公開)

第○条 記者会見はネット配信を行う。

2 前項の配信は生配信と録画配信どちらも行う。

3 第2項の録画配信の映像は次に掲げる編集をほどこす。

一 適切な表題を表示する。

二 内容で区分けし、その区分に適切な表題を表示する。

三 質問と返答の字幕を表示する。

四 返答中の映像に、どのような質問に答えているのかがわかるよう、当該質問またはその要旨を表示する。

五 発言以外の部分を省略する。

4 前項に基づいて編集を行う者は前項の各号に掲げる事項以外の編集を行ってはならない。(違反は処罰あり。)

5 第1項の配信の視聴は無料とする。

6 市民は第1項の映像をダウンロードできる。

(報酬)

第○条 記者に対し、報酬は支給しない。

第○条 司会に対しては、日当を支給し、その所属事務所に対しては、別途報酬を支払う。

2 前項の日当および報酬の金額は総務省令に定める。

(交通費の支給)

第○条 記者に対し、交通費は支給しない。

第○条 司会者に対しては交通費を支給する。

2 前項の交通費の金額は総務省令に定める。

(経費)

第○条 記者に対し、取材の経費は支給しない。

第○条 司会に対し、その経費は支給しない。

第六章 事務局

(設置)

第○条 記者会見の進行を円滑にするため、事務局を設置する。

2 前項の事務局は国および各都道府県に設置する。

(所掌事務)

第○条 事務局は記者会見に関する次に掲げる事項を行う。

一 開催要求の受付、集計

二 開催の準備

三 関係各所への連絡

四 記者および撮影者の支援

五 司会の支援

六 保安に関すること

七 司会に対する日当等の支給

八 映像の公開に関すること

(事務局の運営)

第○条 事務局の運営費(人件費を含む)は国および各自治体が負担する。

第○条 運営費は公開する。

第七章 罰則

第○条 第5章補則の第〇条(公開)第4項に違反した者は1年以上10年以下の懲役に処する。

このサイトでは署名活動を行っております。本提案の主旨にご賛同いただけましたら、どうかご署名によるご協力をお願いいたします。ご署名くださる場合は、「署名する」のページに、署名フォームがございますので、こちらをご利用ください。どうかよろしくお願いいたします。